Fake News mit demokratiezersetzender Wirkung

Das Phänomen „Fake News“ und seine Auswirkungen auf demokratische Entscheidungsprozesse wird spätestens seit der US-Präsidentschaftswahl 2016 und dem Brexit-Referendum breit diskutiert. Der Philosoph und Streitforscher David Lanius hat sich eingehend mit „Fake News“ beschäftigt. Lydia Skrabania vom Diesseits-Magazin hat mit ihm über ihre probematische Rolle in den sozialen Medien und ihren Einfluss auf die Politik gesprochen – und darüber, was wir Fake News entgegensetzen können.

Herr Lanius, wir müssen zunächst mal klären, was „Fake News“ eigentlich sind. Oft werden mit diesem Begriff ja ganz unterschiedliche Dinge bezeichnet.

Ja, meiner Kollegin Romy Jaster und mir war das vor einigen Jahren auch aufgefallen. Daraufhin haben wir uns diesem Problem angenommen und eine ordentliche Begriffsbestimmung vorgenommen. Wir haben uns viele mögliche Definitionen angeschaut und sind die verschiedenen Fälle durchgegangen, die als Fake News erfasst werden sollten – und auch Fälle, die eben nicht als Fake News erfasst werden sollten, z.B. Satire oder journalistische Fehler oder auch Verschwörungstheorien. Das lässt sich nur klar differenzieren, wenn man eine Definition von „Fake News“ hat. Und die haben wir entwickelt.

[…]

Der Rest des Interviews kann in der aktuellen Ausgabe des Diesseits-Magazins oder auf dem Blog des Forum für Streitkultur nachgelesen werden.

Populism and Media

Heute um 18:15 Uhr spreche ich im Rahmen der Online-Ringvorlesung “Populismus und Medien” der hmtmh zum Thema “Wie argumentieren Populist:innen?”

Datum: 17.11.21 (18:15-20:00)

Person: Dr. David Lanius

Titel: Wie argumentieren Populist:innen?

Die Ringvorlesung steht allen interessierten Bürger:innen offen. Dafür kann man sich hier anmelden. Mehr Informationen zur Ringvorlesung: https://www.ijk.hmtm-hannover.de/de/institut/ringvorlesung-populismus/

Dürfen Lehrer ihre Meinung sagen?

Diesen Monat erscheint der schöne Band “Dürfen Lehrer ihre Meinung sagen? Demokratische Bildung und die Kontroverse über Kontroversitätsgebote” von Johannes Drerup, Miguel Zulaica y Mugica und Douglas Yacek. Mit einem kleinen Beitrag zu der Frage “Wie sollten Lehrende mit Fake News und Verschwörungstheorien im Unterricht umgehen?” bin auch ich vertreten. Ich versuche darin zu zeigen, was Fake News und Verschwörungstheorien sind, was sie unterscheidet, wer daran glaubt, was das Problem dabei ist und schließlich wie man sowohl in der Prävention als auch in der direkten Konfrontation als Lehrkraft damit umgehen kann.

Vom Wort zur Tat?

In dieser MDR-Doku sprechen viele tolle Leute und auch ich über konstruktiven Streit und die “Macht der Sprache”.

DARUM GEHT ES

Die Sprache, unser wichtigstes Mittel der Verständigung, wird zunehmend von Aggressivität geprägt – im Internet, in der Rhetorik rechter Politiker, in Bürgerprotesten auf der Straße, sogar im Bundestag. Seit dem Mord an dem Politiker Walter Lübcke im Juni 2019 ist die Frage nach dem Zusammenhang von Sprache und Gewalt stärker in den Fokus gerückt; eine Frage, die auch die Wissenschaft schon länger beschäftigt. Nach massiven Morddrohungen wurde Walter Lübcke vor seinem Haus erschossen. Erst die Worte, dann die Tat? Fördert die Verrohung der Sprache die Bereitschaft zu realer Gewalt?

SPRACHE ALS WAFFE

Der Film erkundet die Mechanismen und Auswirkungen von aggressiver Sprache auf unser Wahrnehmen und Handeln. Wissenschaftliche Tests im Sprachlabor der FU Berlin unter Leitung des renommierten Neurowissenschaftlers Friedemann Pulvermüller zeigen, wie Sprache im Gehirn verarbeitet wird und dabei unbewusste Handlungsmuster hervorruft. In Karlsruhe analysiert der Sprachphilosoph David Lanius das Parteiprogramm der AfD und schildert die charakteristischen Merkmale der rechten Rhetorik, in Leipzig untersucht die junge Sprachwissenschaftlerin Nancy Grochol die Sprachbilder in den Reden rechter Politiker Wort für Wort, ergänzt durch animierte Illustrationen dieser sprachlichen Bilder.

DIE SPRACHLICHE VERROHUNG ZEIGT SICH MASSIV IM INTERNET.

Hatespeech ist zu einem ernsten, die Demokratie gefährdenden Problem geworden. Staatsanwalt Christoph Hebbecker von der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen ermittelt gegen die Verfasser von Hass und Hetze, gegen Aufrufe zur Gewalt – immer auf dem schmalen Grat zwischen Meinungsfreiheit und Strafbarkeit. Hebbecker beklagt, dass er nur einen Bruchteil der strafrechtlich relevanten Inhalte im Netz ermitteln kann, weil die Betreiber großer Internetplattformen nur unzureichend Daten weitergeben. Der Staatsanwalt sieht einen erheblichen Verbesserungsbedarf für Hatespeech-Strafverfolger wie ihn. Immerhin – auch die Regierung hat das Problem erkannt und ein neues Gesetz gegen Hatespeech auf den Weg gebracht, das die Behörden nach und nach mit mehr Kompetenzen ausstatten soll.

HATESPEECH, MORDDROHUNGEN UND GEWALT

Auch der Blogger und Autor Schlecky Silberstein erhält auf seine ironisch-satirischen Videoclips regelmäßig Morddrohungen. Silberstein fragt sich, woher dieser Hass kommt und schildert die Mechanismen, die im Internet zum Sinken von Anstand und Respekt führen – bei Usern ganz unterschiedlicher Couleur. So werden auch AfD-Politiker oft zum Opfer verbaler Gewalt. Anonymität und Kostenfreiheit im Netz machen es den Verfassern von Hassbotschaften zu leicht, sagt Silberstein. Die Gesetze müssen dringend angepasst werden, lautet auch sein Fazit.

MIT ANDERSDENKENDEN REDEN!

In Dresden begleitet der Film zwei Rentner, die an der Initiative „Deutschland spricht“ teilnehmen. Das von der ZEIT ins Leben gerufene Projekt fördert die Bereitschaft, mit Andersdenkenden ins Gespräch zu kommen und ihre Meinung zu akzeptieren. Jeder Einzelne kann so auch persönlich für ein friedlicheres Miteinander sorgen – wenn er die Sprache nicht als Kampf versteht, in dem es um Sieg oder Niederlage geht, sondern um Kompromisse und Respekt.

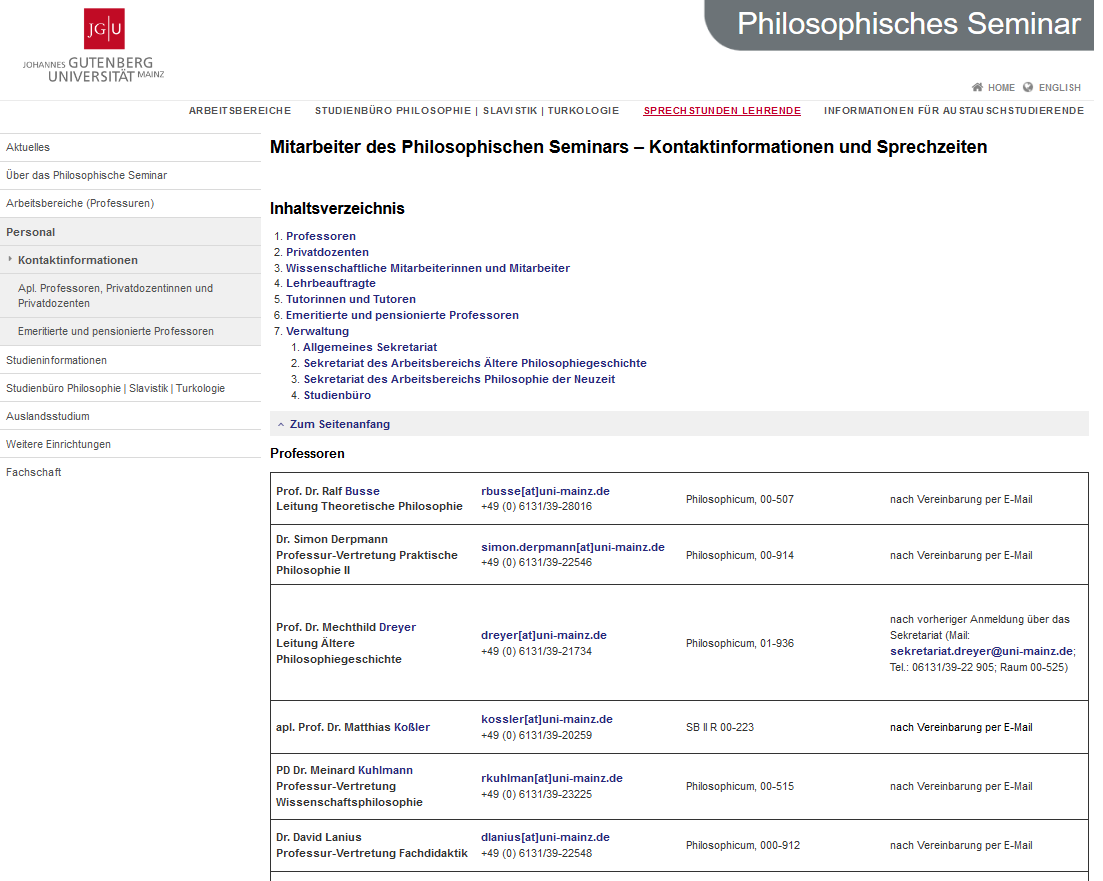

Vertretung der Professur für Fachdidaktik der Philosophie an der Johannes-Gutenberg Universität Mainz

Im Wintersemester 2020/2021 vertrete ich die Professur für Fachdidaktik der Philosophie an der Johannes-Gutenberg Universität Mainz.

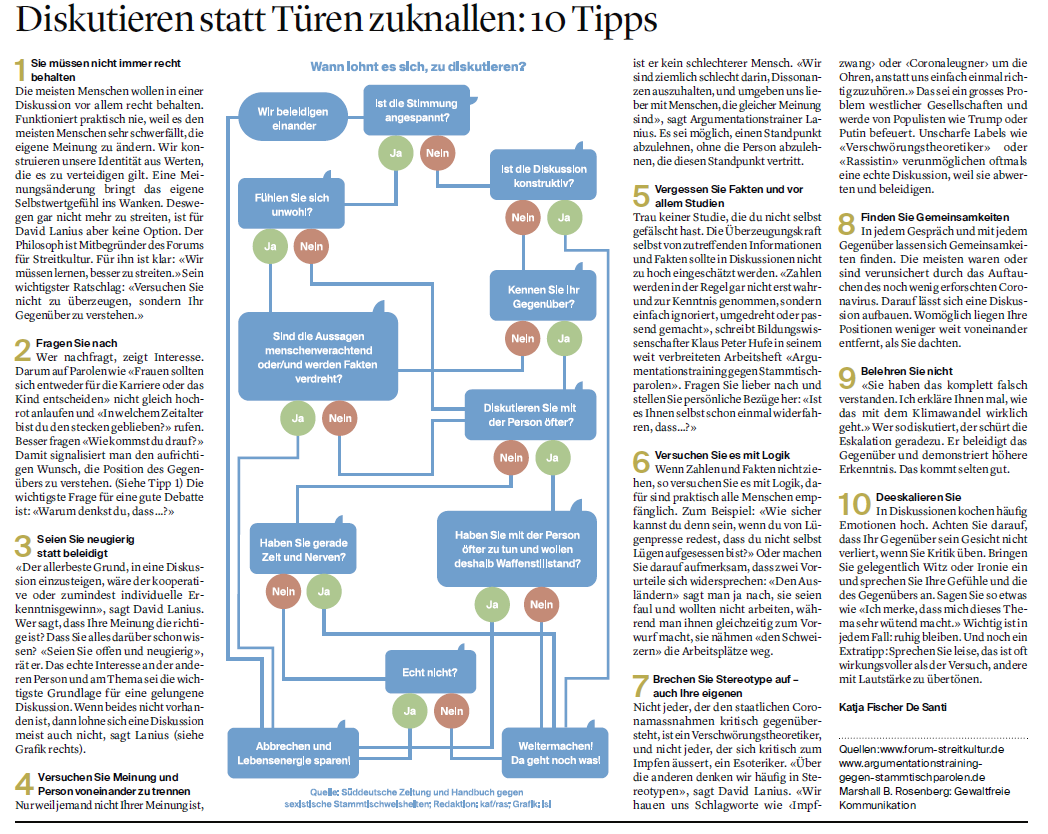

Wir müssen reden! Aber wie?

In der „Schweiz am Wochenende“ des Schweizerischen Tagblatts habe ich darüber gesprochen, wie man in einer komplexen Welt bei verhärteten Fronten konstruktiv streiten kann. Die zehn Regeln für eine gute Debatte des Forum für Streitkultur leicht abgewandelt und für die Schweiz!

Wie man politische Diskussionen in der Familie führt

Jetzt, das Magazin der Süddeutschen Zeitung, hat mit mir darüber gesprochen, wie man mit damit umgeht, wenn Familienmitglieder komplett unterschiedliche politische Positionen vertreten, und ob man Meinungsverschiedenheiten offen ausdiskutieren oder sie der familiären Harmonie zuliebe lieber ignorieren sollte. Meine Antwort natürlich: Konstruktiv Streiten!

Was das heißt? Die Essenz des Beitrags in fünf Punkten

- Unstimmigkeiten früh genug ansprechen, um spätere emotionale Eskalationen zu vermeiden. Schon vor dem Gespräch überlegen, was man genau sagen will.

- Erst einmal vorurteilsfrei zuhören, echtes Interesse signalisieren, den Gesprächspartner ernst nehmen.

- Bei inhaltlichen Streitpunkten ruhig und sachlich argumentieren, reflektiert antworten, emotionale Ausbrüche vermeiden.

- Um eine Diskussion zu beenden, die Aufmerksamkeit wieder auf Gemeinsamkeiten lenken oder die Situation durch einen Witz auflockern.

- Politische Konflikte nicht auf die zwischenmenschliche Beziehung übertragen.

Den vollständigen Beitrag gibt es hier zu lesen.

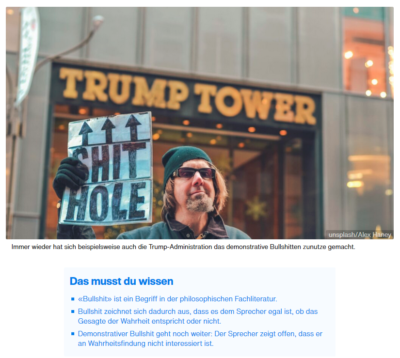

Demonstrativer Bullshit in der politischen Kommunikation

In der Politik findet sich zunehmend ein sprachliches Mittel, das Romy Jaster und ich demonstrativen Bullshit nennen. Populisten und Demagogen setzen ihn ein, um die Normen des politischen Diskurses in ihrem Sinn zu verschieben. Dies haben wir in einer Analyse aufgezeigt, die im Blog des Forum für Streitkultur sowie in leicht unterschiedlichen Fassungen auf defacto.expert und auf higgs.ch erschienen ist und auf einem wissenschaftlichen Artikel in dem Sammelband „Politische Bildung für die «neue» Öffentlichkeit?“ basiert.

How the rise of populism is challenging society

For an article by Ruth Herberg on the societal challenges in the face of the rise of populism, I was interviewed on how to argue with people who oppose strongly one’s own views. The whole article can be found on the website of Frankfurter Rundschau.

Produktiv streiten

In der Familie, unter Freunden, aber auch im gesellschaftlichen, politischen Bereich: Streiten ist wichtig – aber konstruktiv, so das Credo des Forums für Streitkultur. Im Gespräch mit Sabine Brandi habe ich erzählt, wie das geht und warum es wichtig ist, mit allen zu reden – auch mit Verschwörungsmythologen und Corona-Leugnern.

Nachzuhören auf der WDR-Seite in der Sendung “Neugier genügt”.